Judul: Ontoantropologi: Fantasi Realisme Spekulatif Quentin Meillassoux

Penulis: Hizkia Yosie Polimpung

Penerbit: Aurora

Tahun Terbit: 2017

Arus postmodern di dalam filsafat tidak hanya meminggirkan kesadaran atau rasionalitas, melainkan juga meminggirkan realitas itu sendiri. Realitas tidak lagi dapat kenali sebagai hal yang berada di luar pikiran, melainkan sudah senantiasa terkorelasi dengan pikiran atau malah pikiran itu sendirilah realitas. Problem ini menjadi menjadi kajian realisme pada wilayah epistemologi. Artinya, apakah pengetahuan kita akan realitas mengacu atau menggambarkan realitas itu sesungguhnya atau semata-mata hanya mengacu kepada apa yang kita pikirkan tentang realitas. Posisi pertama dinamakan realisme, pengetahuan kita akan realitas menggambarkan realitas itu sendiri; ada pun posisi kedua dinamakan anti-realisme, pengetahuan kita tidak menggambarkan realitas. Dalam postmodern, anti-realisme menempati posisi dominan. Mengacu kepada keseharian, problem realisme dalam epistemologi menjelma dalam debat “bumi datar” atau “bumi bulat”.

Artikel ini berupaya memetakan pemosisian realitas secara epistemologis dari dua pemikir, yaitu Quentin Meillassoux (QM) dan Hizkia Yosie Polimpung (HYP)—yang tertuang dalam “Ontoantropologi: Fantasi Realisme Spekulatif Quentin Meillassoux”—yang merespons secara kritis pandangan QM.[1] Untuk kepentingan itu, tulisan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu (i) berbicara tentang pemikiran QM, (ii) berbicara tentang kritik HYP terhadap QM, dan (iii) respons kritis penulis terhadap keduanya.

Spekulasi Meillassoux

Intensi pemikiran QM—sebagaimana yang tertuang dalam After Finitude: An Essay on the Necessity of Contingency[2]—adalah mencoba memikirkan yang-mutlak (the absolute). Hal ini terjadi seiring dengan kritik QM kepada apa yang disebutnya sebagai pendekatan (a) metafisis, (b) fideisme, dan (c) korelasionalisme, keterberian kepada kesadaran, faktisitas. QM memformulasikan yang-mutlak sebagai (i) kualitas primer atau properti non-korelasi atau yang tidak ditentukan oleh keberadaan kesadaran atau interioritas-korelatif, (ii) bukan merupakan entitas dan juga (iii) korelasi, melainkan (iv) modalitas—dan hal itu adalah (v) keniscayaan kontingensi dari hyper-Chaos.

a. Ansestralitas sebagai Fondasi bagi Yang-Mutlak

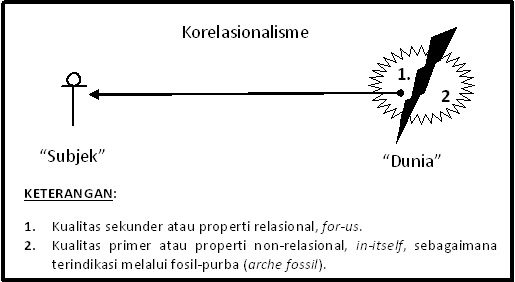

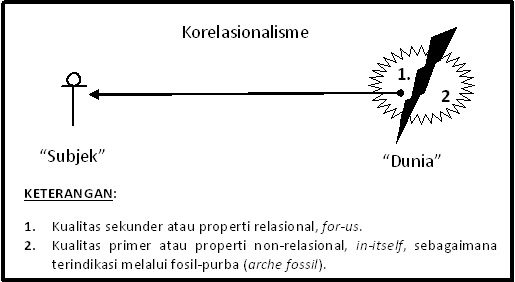

Fondasi utama dari upaya QM memikirkan yang-mutlak adalah distingsi antara kualitas primer dan sekunder. Kualitas primer adalah kualitas dari suatu hal yang eksistensinya tidak ditentukan oleh relasi dengan kesadaran atau subjek—inilah properti non-korelatif, properti yang-termatematisasi. Kualitas sekunder adalah suatu hal yang eksistensinya ditentukan oleh relasi dengan kesadaran—inilah properti korelatif, yang dapat berupa sensasi dan persepsi.

Kualitas primer atau properti non-relasional ini manifes pernyataan ilmiah: “perkiraan asal-usul semesta sekitar 13,5 miliar tahun lalu”, “perkiraan permulaan kehidupan di Bumi 3,5 miliar tahun lalu”, dst. Hal menarik sekaligus mendasar dari pernyataan ilmiah ini adalah membuktikan: (i) ada hal yang eksistensinya mendahului kesadaran, dan (ii) tidak ditentukan oleh kesadaran. Pernyataan itu dinamakan pernyataan ansestral (ancestral statement) demi menyatakan ada yang-ansestral (the ancestral), yang eksistensinya mendahului atau anterior dari kesadaran [termasuk relasi korelasional antara kesadaran dan objek yang-terberi], bukan secara kronologis, melainkan secara ontologis. Keberadaan kualitas primer yang dikonstruksikan menjadi pernyataan ansestral memungkinkan QM menemukan yang-mutlak sebagai yang tidak ditentukan oleh korelasi.

…Quentin Meillassoux menempatkan filsafat sebagai pemikiran yang berupaya memikirkan tentang yang-mutlak atau memikirkan hal yang mendahului eksistensi pikiran.

Sekiranya pernyataan ansestral mengindikasikan yang-ansestral, hal yang mendahului dan tidak ditentukan oleh keberadaan kesadaran, lantas bagaimana kita mengetahuai indikasi akan adanya yang-ansestral? QM mengenalkan konsep fosil-purba (arche-fossil), yaitu materi yang mengindikasikan eksistensi dari yang-ansestral; yang anterior dari kehidupan di Bumi; pengada yang bermanifes kepada kesadaran sekaligus, melalui manifestasinya kepada kesadaran, juga memanifestasikan manifestasi dari pengada anterior, yaitu yang-ansestral.

Kualitas primer yang manifes dalam pernyataan ansentral di mana pernyataan itu mengacu kepada yang-ansestral, yang eksistensinya terindikasi dari fosil purba ini mandiri dari apa yang disebut oleh QM sebagai korelasionalisme. Korelasionalisme adalah relasi antara kesadaran dan dunia sebagai yang-terberi bagi kesadaran di mana, dalam pandangan QM, dunia tidak sepenuhnya mengandung unsur [terberi] kepada-kesadaran (for-consciousness), melainkan mengandung unsur pada dirinya (in-itself). Konstruksi mendasar pemikiran QM dapat disimak dalam bagan di bawah ini:

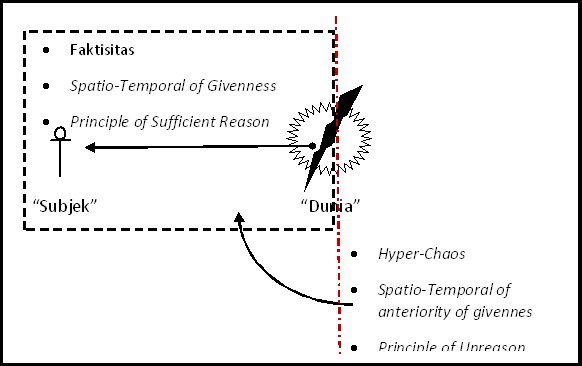

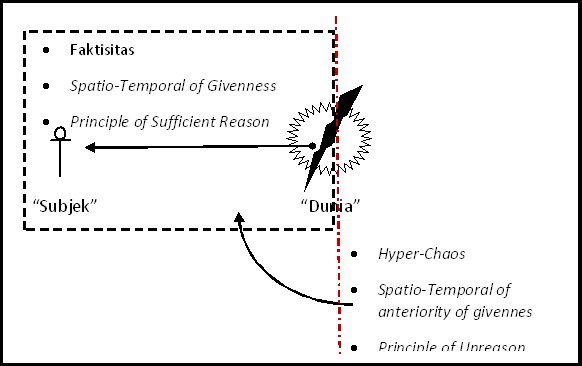

b. Faktisitas dan Hyper-Chaos

Eksistensi yang-ansestral dijamin oleh adanya kualitas primer dari dunia di mana kualitas primer itu tidak ditentukan oleh relasi dengan kesadaran. Inilah pengertian mendasar dari yang-mutlak qua yang-ansestral, yaitu non-relasi atau tidak ditentukan oleh keterberian kepada kesadaran dan eksistensi kesadaran—inilah yang diistilah sebagai ansestralitas atau dunia tanpa pikiran atau dunia tanpa [properti] keterberian dari dunia. Dari konsepsi epistemis ini, QM berupaya mengidentifikasi lebih lanjut apa itu yang-mutlak melalui berkonfrontasi dengan René Descartes (1596-1650), Gottfried Leibniz (1646-1716), Immanuel Kant (1724-1804) yang merupakan representasi dari korelasionalisme lemah, dan korelasionalisme kuat.

Descartes membicarakan yang-mutlak melalui argumen ontologis yang memuat (i) hanya satu entitas yang-mutlak, yaitu (ii) Tuhan, yang (iii) niscaya serta (iv) menjamin keniscayaan entitas lainnya, dan (v) eksistensi yang-mutlak sudah terkandung dalam esensi yang-mutlak itu sendiri. Poin (iii) dan (iv) diidentifikasi identik dengan prinsip alasan cukup (principle of sufficient reason) dari Leibniz. Prinsip alasan cukup adalah prinsip yang memberikan alasan mengapa sesuatu menjadi hal ini dan bukan lainnya. Terhadap identifikasi yang-mutlak sebagaimana yang digagas Descartes, QM memberikan tanggapan kritis (i) menolak yang-mutlak qua Tuhan karena titik tolak Descartes adalah korelasi—sebab keberadaan Tuhan mensyaratkan keberadaan pikiran—bukan ansestralitas, (ii) menolak pemberlakukan prinsip alasan cukup, karena masih bertolak dari korelasi, sekaligus memperkenalkan prinsip tanpa-alasan (principle of unreason) sekaligus (iii) menetapkan eksistensi/non-eksistensi bukanlah predikat bagi yang-mutlak di mana penetapan ini terinspirasi dari kritik Kant terhadap argumen ontologis yang diajukan Descartes, dan (iv) menetapkan bahwa yang-mutlak itu bukanlah entitas.

Korelasionalisme lemah Kantian membicarakan yang-mutlak melalui argumen transendental, yaitu melalui keberadaan noumena. Noumena adalah hal yang melampaui representasi, in-itself, yang tidak dapat diketahui (unknownable) namun terpikirkan (thinkable), serta mengandung prinsip non-kontradiksi. Terhadap proposal korelasionalisme lemah Kantian dalam memikirkan yang-mutlak, QM memberi tanggapan kritis (i) menerima yang-mutlak sebagai yang tak dapat diketahui namun terpikirkan, (ii) menolak pendekatan transendental dengan alasan ansestralitas bukanlah hal transendental, melainkan ontologis dan (iii) menerima prinsip non-kontradiksi dari yang-mutlak.

Formulasi filsafat begitu memperlihatkan watak spekulatif, materialis dan realis dari pemikiran Quentin Meillassoux.

Korelasionalisme kuat [fenomenologis] membicarakan yang-mutlak melalui argumen keterberian atau faktisitas, yaitu korelasi. Korelasionalisme kuat menetapkan yang-mutlak sebagai korelasi itu sendiri. QM (i) menolak penetapan korelasi sebagai yang-mutlak, karena mengabaikan kualitas primer yang menjamin ansestralitas dan (ii) menerima faktisitas dari korelasi itu sendiri sebagai hal yang mungkin menjadi lain. Menerima faktisitas dari korelasi sebagai hal yang mungkin menjadi lain artinya QM memformulasikan korelasi dari korelasionalisme kuat dan korelasionalisme kuat itu sendiri sebagai faktisitas, yaitu (a) sesuatu yang fana (perishable), (b) keniscayaan absolut bagi hal faktual eksis, termasuk korelasi itu sendiri, (c) ranah bagi kontingensi empiris dari entitas yang eksis di suatu waktu menjadi tiada di waktu lainnya (possibility of not-being), tanpa melenyapkan faktisitas itu sendiri, dan (d) kemunculan dari faktisitas ini adalah kontingensi mutlak dari kemungkinan murni (pure possibility), yaitu kemungkinan menjadi lain (possibility of being otherwise).

Bertolak dari respons kritis terhadap pemikiran metafisis, transendental dan korelasionis, yang-mutlak dalam pemikiran QM adalah (i) bukan entitas, (ii) tidak dapat diketahui namun (iii) terpikirkan, (iv) niscaya, berdasarkan (v) prinsip tanpa alasan, (vi) non-kontradiksi, (vii) bukan korelasi atau faktisitas, melainkan sesuatu yang melaluinya faktisitas itu eksis—dan hal ini tidak lain adalah hyper-Chaos atau the Great Outdoor atau anterioritas dari faktisitas korelatif. Secara ringkas, konstruksi pemikiran QM pada tahap lanjut ini dapat dikonkretkan dalam bagan di bawah ini:

Yang-mutlak dalam pemikiran QM adalah Hyper-Chaos atau kemungkinan murni (pure possibility) yang menjamin keniscayaan [dari] kontingensi [aktual dari faktisitas atau “there is”]. Hyper-Chaos ini merupakan (i) primary absolute, (ii) bukan merupakan entitas, dan (iii) bukan hal yang dapat diketahui namun terpikirkan tanpa tertotalisasi, (iv) kontingensi murni (pure contingency). Hyper-Chaos—yang tidak lain adalah ansestralitas, dunia tanpa pikiran, dunia sebelum keterberian dari dunia kepada kesadaran—tidak diakses melalui jalan argumen ontologis sebagaimana dalam pemikiran Descartes, melainkan melalui jalan matematika.

QM mengilustrasikan Hyper-Chaos sebagai dadu yang miliaran sisi. Penghitungan sisi mana yang muncul secara probabilistik dilakukan dengan menggunakan pendekatan matematika, yaitu transfinit. Transfinit ini terpikirkan melalui teori himpunan Cantor yang menyatakan “himpunan B [keseluruhan/whole] yang dihasilkan oleh pengelompok dari bagian anggota himpunan A [bagian/part] akan selalu lebih besar dari A—sekali pun jika A itu tak-terhingga”. Artinya, (i) totalisasi atas keseluruhan kemungkinan yang mustahil terpikirkan namun (ii) faksitas yang menjadi locus bagi keterberian dari dunia adalah wujud dari kapasitas aleatoris dari Hyper-Chaos atau totalitasi atas keseluruhan kemungkinan yang mustahil terpikirkan di mana kemungkinan murni (pure possibilities) manifes secara aktual sebagai faktisitas yang menjamin stabilitas dari hukum-hukum alam. Inilah kausalitas indeterministik atau kausalitas yang berdasarkan kementakan (probabilistic) yang mampu menjelaskan kemunculan dari faktisitas korelatif keterberian dari dunia; kausalitas indeterministik ini berbeda dari kausalitas deterministik yang menjamin stabilitas hukum alam.

…Hizkia Yosie Polimpung menyatakan bahwa realisme spekulatif Quentin Meillassoux adalah fantasi, yang dihasilkan dari hasrat seksual….

Dengan konstruksi pemikiran demikian, QM menempatkan filsafat sebagai pemikiran yang berupaya memikirkan tentang yang-mutlak atau memikirkan hal yang mendahului eksistensi pikiran. Formulasi filsafat begitu memperlihatkan watak spekulatif, materialis dan realis dari pemikiran QM. Spekulatif tampak dari intensi QM untuk memikirkan ansestralitas, situasi dunia tanpa pikiran, dunia sebelum keterberian dari dunia; materialis tampak dari pengingkaran terhadap kesadaran sebagai hal yang niscaya dan realis yang tampak dari pengakuan bahwa dunia atau realitas itu mandiri atau terpisah dari pikiran.

Fantasi Yosie

“Ontoantropologi: Fantasi Realisme Spekulatif Quentin Meillassoux” karya HYP merupakan kritik terhadap pemikiran realisme spekulatif dari QM. Titik tolak mendasar kritik HYP terhadap QM adalah persoalan batas antara interioritas korelatif dan eksterioritas ansestral. Dari sudut pandang HYP, persoalan batas atau “kulit” [antara manusia-korelatif dan nirmanusia-ansestral-matematis] tanpa disadari memperlihatkan pengandaian ontoantropologis dalam pemikiran QM.[3] Penetapan batas antara interioritas korelatif dan eksterioritas ansestral, dari sudut pandang HYP, sesungguhnya bertumpu pada (i) tubuh dan (ii) konsepsi tentang manusia—dan hal inilah yang tidak disadari oleh QM.

Tubuh memungkinkan pembedaan antara wilayah “dalam”, interioritas-korelatif yang mengacu kepda faktisitas korelatif, dan wilayah “luar”, eksterioritas-ansestral yang mengacu kepada Hyper-Chaos atau kemungkinan murni yang mustahil tertotalisasi secara matematis. Melalui konstruksi tubuh sebagai batas antara interioritas-korelatif dan eksterioritas-ansestral, HYP membuka persoalan baru yang terkandung di dalam pemikiran QM, yaitu problem ansestralitas mestilah seiring dengan problem astralitas atau tubuh astral. Artinya, sebagaimana interioritas-korelatif bekerja atas dasar korelasi antara tubuh empiris [di mana kesadaran terinstansiasi di dalamnya] dan dunia qua yang-terberi kepada manusia, maka eksterioritas-ansestral bekerja atas dasar korelasi antara tubuh astral dan dunia qua ansestralitas.

Dari sudut pandang HYP, QM mengabaikan konsepsi tubuh sebagai dasar bagi pemilahan batas antara interioritas-korelatif dan eksterioritas-ansestral terjelaskan melalui konsepsi manusia QM. QM memandang manusia sebagai suatu hal yang utuh, tidak terbelah atau terpecah atau mengalami keretakan, dan juga rasional. Padahal, dengan meraih inspirasi dari wawasan pemikiran Jacques Lacan (1901-1981), HYP menyatakan bahwa manusia sesungguhnya tidak utuh, senantiasa terbelah atau terpecah atau mengalami keretakan, alih-alih rasional melainkan irasionalitaslah yang menentukan konsepsi tentang manusia. Melalui konstruksi demikian, HYP memberi ruang bagi penafsiran ansestralitas sebagai dunia tanpa pikiran atau tanpa manusia adalah dunia nirmanusia di mana nirmanusia adalah manusia, yang memperlihatkan aspek irasionalitasnya. Dengan menggunakan kosa kata Lacanian, dapat dinyatakan bahwa QM tidak menyadari bahwa manusia adalah objek ganjil (uncanny), objek yang pemahamannya baru dapat diketahui setelah kita menyadari kekeliruan pemahaman kita[4]—dalam kata lain proses salah-kenal (misrecognition) terjadi dalam proses konstruksi realisme spekulatif QM.

Implikasi dari kritik tubuh dan konsep manusia itu, HYP memperlihatkan bahwa realisme spekulatif yang digagas QM sejatinya adalah korelasi. QM tidak berhasil keluar dari apa yang hendak dikritiknya, melainkan meneruskan “tradisi” korelasionalisme. Karena itu, matematika bukanlah sesuatu yang terbebas dari manusia, sesuatu yang keberadaannya ditentukan oleh pikiran, melainkan korelasi dari pikiran atau manusia qua nir-manusia.[5]

Sekiranya realisme spekulatif adalah bentuk lain dari korelasionalisme yang tidak disadari, lantas bagaimana menjelaskan intensi QM membangun pemikiran tersebut? Di sini, objek kajian HYP bukan lagi pemikiran realisme korelatif, melainkan menerapkan analisis klinis demi mencari penyebab mengapa QM menggagas realisme spekulatif melalui jalan matematika. Dengan bertumpu pada pemikiran psikoanalisis Lacan, HYP menyatakan bahwa realisme spekulatif QM adalah fantasi, yang dihasilkan dari hasrat seksual yang melakukan seksualisasi ontologis sehingga tercipta pemilahan antara kualitas primer dan kualitas sekunder, properti termatematisasi dan properti relasional, dst.[6] Karena inilah, HYP memberi kualifikasi “fantasi” bagi “realisme spekulatif” QM.

Kritik terakhir HYP—setidaknya yang terbaca oleh saya—adalah mempersoalkan tiada (nothing). Tiada dalam pemikiran QM, menurut HYP, adalah tiada yang terkategori dalam meontologi. Artinya, tiada yang diafirmasi oleh QM adalah tiada dalam pengertian melampaui ada (beyond being)[7]. Tiada yang demikian adalah tiada yang religius, yang memberi ruang bagi eskatologis religius, ke-tiada-an yang dipahami sebagai yang akan terjadi pada waktunya nanti.[8] Bagi HYP, ke-tiada-an seperti itu bermasalah karena QM tidak berhasil membebaskan diri dari pengaruh religius, pengaruh yang sesungguhnya hendak dihindari oleh QM, setidaknya menurut HYP. Karena itu, HYP mengusulkan konsepsi ke-tiada-an ontikologi[9], ke-tiada-an yang merujuk pada (i) keberadaan prapengetahuan[10], (ii) prakondisi ontologis bagi segala sesuatu yang ada[11], (iii) suatu modus mengada dan tidak serta-merta menjadi tidak ada[12], suatu modus mengada dari apa yang disebut sebagai objek ganjil, objek yang kegagalan pemaknaan menjasi syarat fundamental untuk sampai pada kebenaran mengenai objek ganjil itu[13]. Di sini, alih-alih memperkenalkan realisme sebagai arah pemikiran filsafat, HYP memproklamasikan nihilisme sebagai arah pemikiran filsafat—dan (menurut HYP) QM adalah salah satu pemikir yang berbicara tentang nihilisme.

4. Penutup

Pada bagian penutup ini, penulis (i) memetakan pemikiran QM dan HYP sekaligus (ii) mengkritisi pemikiran QM dan HYP (sekaligus pemikiran Lacan yang terkandung di dalam pemikiran HYP).

Perbandingan antara pemikiran QM dan HYP setidak dapat dilihat dari dua aspek, yaitu epistemologis dan ontologis. Perbandingan itu dapat disimak dalam bagan di bawah ini:

| Realisme QM | Nihilisme HYP | ||

|

Epistemologis | Konstitusi Pengetahuan | Keterbatasan kesadaran[-korelatif] | Struktur Kesadaran [14] |

| Ansestralitas | Fantasi | ||

| Transfinit | Salah-kenal (misrecognition, méconnaissance) | ||

| Objek Pengetahuan | Properti non-relasional atau yang-mutlak | Properti relasional qua libidinal | |

| Kebenaran | Koherensi [-matematis] | Korelatif [-metaforis] | |

| Spekulatif | Silap[15] | ||

| Realisme/Nihilisme | Realisme (qua Meontologi)[16] | Nihilisme qua Ontikologi | |

|

Ontologis | Anterioritas (: atau Yang-Mutlak) | Hyper-Chaos | Libido/Libidinal[17] |

| Manusia | Utuh | Tak utuh, Terbelah (terseksualisasi) | |

| Rasio & Rasional | Irasional dan/atau a-rasional | ||

| Realitas | Tak-bergantung pada pikiran | Ko-relasi dengan pikiran | |

| Multi | Multi |

Tabel 1. Perbandingan Realisme QM dan Nihilisme HYP

Penulis dapat menerima pemikiran realisme QM sejauh realisme dipahami sebagai pandangan yang mengakui bahwa realitas berada di luar pikiran dan bukan pikiran. Namun konsepsi realisme QM tidak semata menyatakan bahwa realitas di luar pikiran, terbebas atau independen dari pikiran, namun juga (i) tidak dapat diketahui meski terpikirkan serta (ii) hanya dapat diakses oleh matematika secara terbatas. Terhadap kualifisikasi realisme seperti itu, penulis keberatan. Dengan bertolak dari pandangan realisme kritis Roy Bhaskar (1944-2014), realisme spekulatif QM yang tidak mampu memetakan mekanisme yang terjadi pada wilayah real, meski mampu menjelaskan apa yang terjadi di wilayah aktual, yaitu faktisitas, dan teralami, yaitu kontingensi entitas dalam faktisitas, menjadikan watak realis dari realisme spekulatif kehilangan daya realis.[18] Alasannya, realisme spekulatif akan menerima secara dogmatis dan metafisis sesuatu yang tak-terpikirkan (sekaligus tak-terketahui)—dan melalui rute yang demikian, penulis dapat sependapat dengan HYP yang mengidentifikasi adanya “nuansa religius”[19] dalam pemikiran realisme spekulatif QM. Artinya, aktualitas dari kemampuan faktisitas menjadi lain hanya dapat diakses oleh apa yang disebut keyakinan atau, dalam bahasa religius, iman—karena aktualitas faktisitas menjadi lain itu tidak dapat diketahui dan [sekalipun terpikirkan, sayangnya] tak terpikirkan secara total.

Tanggapan lain dari penulis terhadap pemikiran QM adalah peran matematika dalam mengakses yang-mutlak. QM, dan tampaknya memang demikian, menarik inspirasi dari pemikiran Phytagoras[20] yang meyakini bahwa semesta tidak lain adalah angka—yang kemudian menginspirasi Galileo Galileo untuk mematematikalisasi semesta. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh keberhasilan ilmu alam, matematikalisasi alam semesta sudah teruji kebenarannya. Persoalan fundamental dalam hal ini adalah angka tidak sama dengan alam; angka itu abstrak, sedangkan alam itu konkret. Maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menjelaskan angka sebagai hal yang abstrak itu mempengaruhi alam sebagai hal yang konkret, bagaimana yang abstrak itu menjadi yang konkret?

Menyangkut relasi antara matematika dan alam semesta, setidaknya ada dua pendekatan terkait hal itu. Pendekatan pertama adalah isomorfisme. Artinya, antara matematika dan alam semesta terdapat kesamaan struktur. Karena inilah, perhitungan waktu tempuh dan lintasan roket dapat dikalkulasi secara matematis sekaligus terkonfirmasi secara empiris dalam eksperimentasi. Pendekatan kedua adalah properties. Artinya, matematika itu adalah predikat dari alam semesta itu—dan persis hal inilah yang menjelaskan mengapa kita dapat mengukur bobot kursi atau ikan hiu. Bertolak dari pengertian demikian, realisme spekulatif QM sesungguhnya melihat matematika dalam kerangka isomorfis dan properti, namun tidak memberikan pertanggungjawaban akan hal itu, apakah alasannya matematika adalah isomorfis sekaligus properti?

Terhadap pemikiran nihilisme qua ontikologi HYP, yang bertolak dari pemikiran psikoanalisis Lacan, penulis memberi empat tanggapan kritis. Pertama, berkaitan dengan tubuh astral. Apakah tubuh astral ini benar adanya? Lalu, apa beda pengetahuan dengan tubuh astral dan tubuh empirikal? HYP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang tubuh astral dan implikasinya baik secara ontologi, epistemologi, juga aksiologi.

Kedua, terkait ketidaksadaran[21] dan fantasi yang berperan dalam membentuk pengetahuan manusia. Benarkah klaim bahwa pengetahuan senantiasa mengandung ketidaksadaran dapat diterima sepenuhnya? Bukankah pengetahuan mensyaratkan kesadaran—dalam kadar yang paling minimal—dan kesadaran ini memungkinkan kita mengetahui apa yang hendak diketahui? Atau, bagaimana memformulasikan ketidaksadaran sebagai dasar untuk meraih pengetahuan? Bukankah pengetahuan atas dasar ketidaksadaran masih dapat disebut pengetahuan? Lebih jauh lagi, nihilisme qua ontikologi HYP mendasarkan pengetahuan pada fantasi. Alhasil, semua pengetahuan adalah fantasi. Apakah hal ini dapat diterima—atau penerimaannya sesungguhnya mensyaratkan batas-batas tertentu? Dan sekiranya hal ini berlaku secara ontologis, bukankah dengan demikian pemikiran Lacan dan HYP adalah juga sebentuk fantasi? Lebih jauh lagi, bukankah dengan demikian kebenaran menjadi tidak ada lagi?

Ketiga, terkait pembedaan kesesatan logis (logical fallacy) dan analisis klinis. Bukankah ketiadaan pembedaan antara argumentum ad hominem dan analisis klinis terhadap pemikiran QM oleh HYP menjadikan kritik ontoantropologi HYP menjadi sia-sia? Argumentum ad hominem adalah kesesatan logis dalam berargumentasi karena mempertimbangkan person daripada pemikiran orang bersangkutan. Dengan analisis klinis, HYP menetapkan bahwa pemikiran QM akan realisme spekulatif sesungguhnya adalah fantasi. Sekiranya hal ini benar, maka kritik ontoantropologi yang diajukan HYP menjadi sia-sia, karena pada akhirnya HYP melihat pemikiran realisme spekulatif QM sebagai fantasi. Dalam kata lain, persoalan bukan berada pada pemikiran QM, melainkan pada QM sebagai orang yang tidak sadar bahwa dia tengah ber-fantasi.

Keempat, berkaitan dengan proses terbentuknya pengetahuan. Nihilisme HYP, yang beroleh inspirasi dari pemikiran psikoanalisis Lacan, mereduksi proses epistemologis kepada proses psikoanalisis. Persoalannya, benarkah hal seperti itu dapat diterima? Kita dapat memperoleh pengetahuan akan proses kejiwaan manusia atau psikoanalisis. Namun apakah proses kejiwaan manusia itu dapat membantu kita menjelaskan proses terbentuknya pengetahuan manusia? Pemikiran nihilism HYP diam-diam membenarkan reduksi psikoanalisis atau mengembalikan segala hal kepada struktur kejiwaan manusia yang senantiasa terbelah.

[1] Materi ini adalah pembaharuan dari materi yang pernah dipresentasikan dalam bedah buku “Ontoantropologi: Fantasi Realisme Spekulatif Quentin Meillassoux” karya Hizkia Yosie Polimpung di Balai Budaya, Jakarta, pada Sabtu, 29 April 2017, berdasarkan masukan dari Hizkia.

[2] Meillassoux, Quentin, After Finitude: An Essay on the Necessity of Contingency (diterjemahkan Ray Brassier), London: Continuum, 2008

[3] Polimpung, Hizkia Yosie, Ontoantropologi: Fantsi Realisme Spekulatif Quentin Meillassoux, Yogyakarta: Aurora, 2017, hlm. 147-166

[4] Ibid., hlm. 219-220

[5] Ibid., hlm. 227, 235

[6] Bdk. Ibid., hlm. 234

[7] Ibid., hlm. 213

[8] Ibid., hlm. 213

[9] “…ketiadaan adalah sesuatu yang memiliki fitur libidinal: kaotis dan consuming.” Bdk. Ibid., hlm. 67.

[10] Ibid., hlm. 218

[11] Ibid., hlm. 219

[12] Ibid., hlm. 219

[13] Ibid., hlm. 82, 220

[14] Penulis berterima kasih kepada Hizkia Yosie Polimpung atas masukan yang diberikan demi menjernihkan apa yang hendak disampaikan penulis. Struktur kejiwaan mengacu kepada stuktur kejiwaan manusia Freudian yang terdiri atas tiga elemen—ego, super-ego dan id—yang, secara topografis, terbagi pada dua ranah, yaitu kesadaran dan ketidaksadaran. Karena itu, dengan menggunakan pendekatan Lacanian, terbaca bahwa hal yang mengkonstitusikan pengetahuan adalah kesadaran dan ketidaksadaran.

[15] “Silap” adalah penamaan saya terhadap konsepsi kebenaran HYP. Kebenaran dalam pemikiran HYP adalah proposisi yang secara tersirat mengandung hal yang salah-kenal, dengan demikian hal yang belum diketahui. Kebenaran demikian memperlihatkan bahwa pengetahuan manusia senantiasa mengandung hal yang salah-kenal dan belum diketahui. Secara kontras, pemahaman demikian dapat dibandingkan dengan gagasan falibilitas pengetahuan manusia.

[16] Sejauh menyangkut kualifikasi “(qua Meontologi)”, saya mengadopsi secara terbatas kritik HYP terhadap QM.

[17] Dari sudut pandang QM, konsepsi libido/libidinal Lacan yang menginspirasi kritik HYP terhadap QM, dapat diparalelkan dengan problem anterioritas dalam pemikiran QM.

[18] Bdk., Collier, Andrew., Critical Realism: An Introduction to Roy Bhaskar’s Philosophy, New York: Verso, 1994, hlm. 44

[19] Meillassoux, After Finitude, hlm. 213

[20] Dalam sejarah pengetahuan ilmiah, dunia dapat dimengerti dari tiga pendekatan, yaitu sebagai [kata] benda, [kata] kerja dan angka. Pendapat Thales yang menyatakan bahwa dunia terbuat dari air adalah representasi dari pendekatan dunia sebagai [kata] benda. Pendapat Anaximandros yang menyatakan dunia adalah apeiron merupakan representasi dari pendekatan dunia sebagai [kata] kerja. Terakhir, Phytagoras menyatakan dunia sebagai angka. Park, David, The How and the Why—An Essay on the Origins and Development of Physical Theory, New Jersey: Princeton University Press, 1988, hlm. 7-17.

[21] Ketidaksadaran mengacu kepada struktur konstitutif pengetahuan dalam pemikiran HYP adalah struktur kejiwaan.